Открытие вирусов Д.И.Ивановским в 1892г. положило начало развитию науки вирусологии. Более быстрому ее развитию способствовали: изобретение электронного микроскопа, разработка метода культивирования микроорганизмов в культурах клеток.

Слово “ вирус ” в переводе с латинского – яд (животного происхождения). Этот термин применяют для обозначения уникальных представителей живой природы, не имеющих клеточного (эукариотического или прокариотического) строения и обладающих облигатным внутриклеточным паразитизмом, т.е. которые не могут жить без клетки. В настоящее время вирусология – бурно развивающаяся наука, что связано с рядом причин:

Вирусы – неклеточные формы жизни, имеющие геном, окруженный белковой оболочкой, являющиеся облигатными паразитами. В настоящее время известны вирусы бактерий, грибов, растений, животных.

Внеклеточная форма – вирион – включает в себя все составные элементы (капсид, нуклеиновую кислоту, структурные белки, ферменты и др.).

Внутриклеточная форма – вирус – может быть представлена лишь одной молекулой нуклеиновой кислоты.

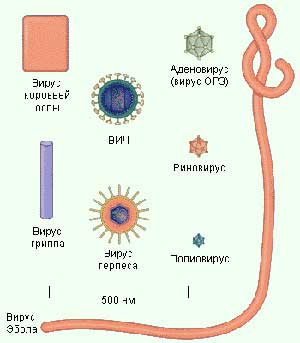

По морфологии выделяют вирусы палочковидные, пулевидные, сферические, овальные, комбинированные. По размерам вирусы бывают от крупных (до 400 нм) до мелких (20-30 нм).

Рисунок 32 – Морфология вирусов

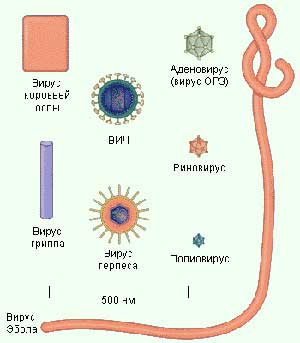

В общем виде зрелая вирусная частица (вирион) состоит из нуклеиновой кислоты, белков и липидов – сложные вирусы (одетые), либо в его состав входят только нуклеиновые кислоты и белки - простые вирусы (голые).

Вирусы содержат только один тип нуклеиновой кислоты, ДНК или РНК, но не оба типа одновременно.

Капсид

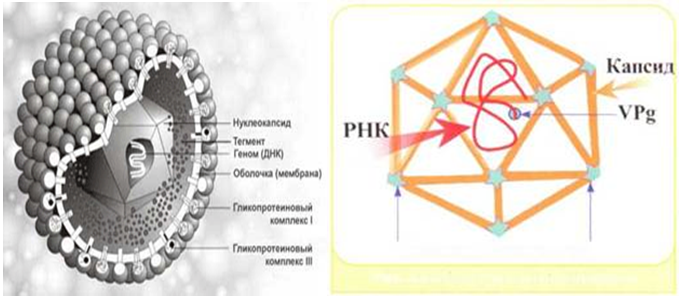

– белковая капсула защищающая геном. Капсид образуют одинаковые по строению субъединицы -капсомеры, организованные в один или два слоя по двум типам симметрии - кубическому или спиральному .

Организация по принципу спиральной симметрии придает вирусам палочковидную форму. Организация по принципу кубической симметрии придает вирусам сферическую форму.

Нуклеокапсид – комплекс капсида и вирусного генома. В состав нуклеокапсидов также входят внутренние белки, обеспечивающие правильную упаковку генома, а также выполняющие структурную и ферментативную функции.

Суперкапсид – особая оболочка, организованная двойным слоем липидов и вирусными белками, покрывающая капсид (имеют сложные вирусы).

Рисунок 33 – Структура сложного вируса (слева); структура простого вируса (справа), ( белковая оболочка – капсид, внутри находится нуклеиновая кислота; стрелками снизу указаны вершины пентамер ) .

Рисунок 34 – Капсид вируса табачной мозаики построен по спиральному типу симметрии: электонная микрофотография (слева), структура нуклеокапсида (справа).

Рисунок 35 – Капсид вируса гепатита А (слева) и аденовируса (справа) построены по кубическому типу симметрии

Основные свойства вирусов (и плазмид), по которым они отличаются от остального живого мира.

Все вирусы существуют в двух качественно разных формах: внеклеточной- вирион и внутриклеточной- вирус. Таксономия этих представителей микромира основана на характеристике вирионов- конечной фазы развития вирусов.

Строение (морфология) вирусов.

1. Геном вирусов образуют нуклеиновые кислоты, представленные одноцепочечными молекулами РНК (у большинства РНК- вирусов) или двухцепочечными молекулами ДНК (у большинства ДНК- вирусов).

2. Капсид – белковая оболочка, в которую упакована геномная нуклеиновая кислота. Капсид состоит из идентичных белковых субъединиц- капсомеров. Существуют два способа упаковки капсомеров в капсид- спиральный (спиральные вирусы) и кубический (сферические вирусы).

При спиральной симметрии белковые субъединицы располагаются по спирали, а между ними, также по спирали, уложена геномная нуклеиновая кислота (нитевидные вирусы). При кубическом типе симметрии вирионы могут быть в виде многогранников, чаще всего- двадцатигранники – икосаэдры.

3. Просто устроенные вирусы имеют только нуклеокапсид, т.е. комплекс генома с капсидом и называются “голыми”.

4. У других вирусов поверх капсида есть дополнительная мембраноподобная оболочка, приобретаемая вирусом в момент выхода из клетки хозяина- суперкапсид. Такие вирусы называют “одетыми”.

Кроме вирусов, имеются еще более просто устроенные формы способных передаваться агентов – плазмиды, вироиды и прионы.

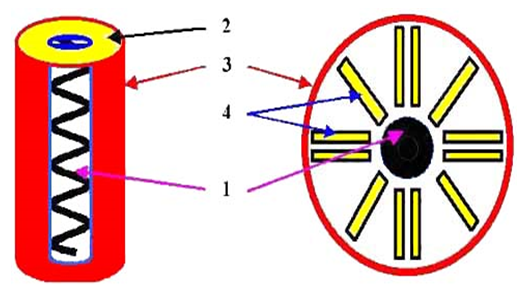

Схематично строение РНК-содержащего вируса со спиральным типом симметрии и дополнительной липопротеидной оболочкой приведено слева на рисунке 36, справа показан его увеличенный поперечный разрез.

Рисунок 36 – Схематичное строение вируса:

1 – сердцевина (однонитчатая РНК); 2 – белковая оболочка (капсид); 3 – дополнительная липопротеидная оболочка; 4 –капсомеры (структурные части капсида).

Количество капсомер и способ их укладки строго постоянны для каждого вида вируса. Например, вирус полиомиелита содержит 32 капсомера, а аденовирус – 252.

Основные этапы взаимодействия вируса с клеткой хозяина.

Исходы взаимодействия вирусов с клеткой хозяина.

1. Абортивный процесс – когда клетки освобождаются от вируса:

2. Продуктивный процесс – репликация (продукция) вирусов:

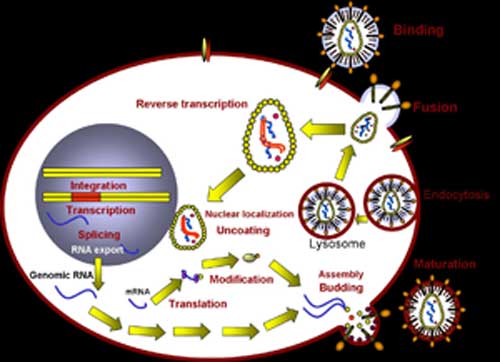

Рисунок 37 – Репродукция ВИЧ

Вирус прикрепляется к рецепторам клетки и, освободившись от суперкапсида, проникает в клетку. РНК вируса, проникнув в ядро, встраивается в ДНК после того, как с помощью фермента обратной транскриптазы РНК вируса трансформируется в ДНК. В дальнейшем на рибосомах синтезируются вирусные белки, образующие капсид. Происходит транскрипция РНК. Формируются вирионы, которые "одеваются" в мембрану клетки, выходя из нее.

3. Интегративный процесс – интеграция вирусного генома с геномом клетки хозяина. Это особый вариант продуктивного процесса по типу стабильного взаимодействия. Вирус реплицируется вместе с геномом клетки хозяина и может длительно находиться в латентном состоянии. Встраиваться в ДНК- геном хозяина могут только ДНК- вирусы (принцип “ДНК- в ДНК”). Единственные РНК- вирусы, способные интегрироваться в геном клетки хозяина- ретровирусы, имеют для этого специальный механизм. Особенность их репродукции- синтез ДНК провируса на основе геномной РНК с помощью фермента обратной транскриптазы с последующим встраиванием ДНК в геном хозяина.

Рисунок 38 – Репродукция простого вируса

Номенклатура вирусов. Название семейства вирусов заканчивается на “viridae”, рода- “virus”, для вида обычно используют специальные названия, например – вирус краснухи, вирус иммунодефицита человека- ВИЧ, вирус парагриппа человека типа 1 и т.д.

Поскольку основу всего живого составляют генетические структуры, то и вирусы классифицируют сейчас по характеристике их наследственного вещества – нуклеиновых кислот. Все вирусы подразделяют на две большие группы: ДНК-содержащие вирусы (дезоксивирусы) и РНК-содержащие вирусы (рибовирусы). Затем каждую из этих групп подразделяют на вирусы с двухнитчатой и однонитчатой нуклеиновыми кислотами. Следующий критерий – тип симметрии вирионов (зависит от способа укладки капсомеров), наличие или отсутствие внешних оболочек и т.п.

Ниже в таблице представлена современная классификация вирусов и в качестве примера приведены наиболее известные вирусы.

Основное подразделение вирусов, содержащих РНК

| Тип нуклеиновой кислоты | РНК | |||

| Симметрия капсидов | кубическая | спиральная | ||

| Наличие оболочки капсида | без оболочки | с оболочкой | без оболочки | с оболочкой |

| Примеры | вирус полиомиелита, некоторые бактериофаги реовирусы, группа вирусов, инфицирующих позвоночных, насекомых и высшие растения | вирусы, переносимые членистоногими (например, вирус клещевого энцефалита или желтой лихорадки) | палочковидные вирусы растений (например, вирус табачной мозаики) | вирусы гриппа, кори, бешенства |

Основное подразделение вирусов, содержащих ДНК.

| Тип нуклеиновой кислоты |

ДНК |

||||

| Симметрия капсидов | кубическая | спиральная | сложная | двойная | |

| Наличие оболочки капсида | без оболочки | с оболочкой | без оболочки | сложная оболочка | |

| Примеры | аденовирусы, вызывающие заболевания верхних дыхательных путей некоторые бактериофаги некоторые опухолеродные вирусы животных парвовирусы (встречающиеся у позвоночных, включая человека), содержат ДНК с одной спиралью | вирус герпеса | некоторые бактериофаги | вирус оспы | бактериофаги Т-группы (хвостатые) |

Приведенная таблица имеет некоторое сходство с таблицей Менделеева. В ней тоже есть незаполненные места. Так, например, до сих пор неизвестны дезоксивирусы со свойствами 2.2 (однонитчатая ДНК, спиральный тип симметрии) или рибовирусы со свойствами 1.2 (РНК двухнитчатая, смешанный тип симметрии). Может быть, что таких вирусов и нет в природе, а может, их еще не открыли. Совсем недавно рибовирусы со свойствами 1.1.1 не были известны, но затем оказалось, что к ним относятся реовирусы и сходные с ними вирусы раневых опухолей растений. То же самое относится и к дезоксивирусам со свойствами 2.1.1. Из таблицы классификации вирусов видно, что разнообразие в царстве вирусов значительно более выражено, нежели в растительном и животном мире, если за основу взять характеристику генетических структур. В самом деле, все животные и растения – от амебы до человека и от бактерии до цветкового растения - имеют генетический материал в виде двухнитчатой ДНК. У вирусов же генетическим материалом могут быть однонитчатые и двухнитчатые формы обеих нуклеиновых кислот. С этой точки зрения различия между вирусами полиомиелита и оспы гораздо более существенны, нежели между бактерией и человеком!

ВИРУСЫ БАКТЕРИЙ (БАКТЕРИОФАГИ).

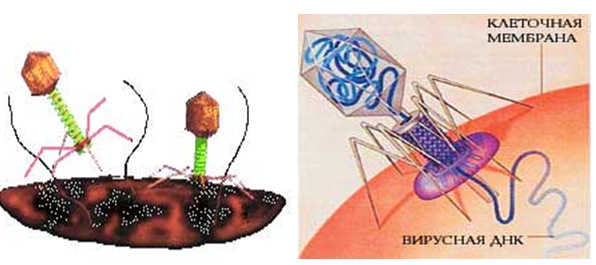

Бактериофаги (фаги) – вирусы, обладающие способностью проникать в бактериальные клетки, репродуцироваться в них и вызывать их лизис. Большинство фагов имеют сперматозоидную форму. Они состоят из головки, которая содержит нуклеиновую кислоту и отростка. Большинство из фагов содержат двунитевую ДНК, которая замкнута в кольцо.

Проникновение фага в бактериальную клетку происходит путем инъекции нуклеиновой кислоты через канал отростка.

Рисунок 39 – Бактериофаги на бактерии (слева); бактериофаг вводит нуклеиновую кислоту в клетку бактерии (справа)

Выход зрелых фагов из бактериальной клетки происходит путем «взрыва», зараженные бактерии лизируются (вирулентные фаги). Лизогения - тип взаимодействия фага с бактериальной клеткой, при котором бактериофаг встраивает свою ДНК в бактериальный геном. Фаги, вызывающие данный тип инфекции, получили название умеренных. Фаговая ДНК, ассоциированная с геномом своего хозяина, носит название профаг.

Фаги широко распространены в природе. Фаги более устойчивы к действию физических и химических факторов, чем многие вирусы человека.

Практическое применение фагов в медицине. Препараты бактериофагов выпускают в жидком виде, в таблетках, в форме мазей, аэрозолей и свечей и применяют для лечения и профилактики.

Строгая специфичность бактериофагов позволяет использовать их для фаготипирования и дифференцировки бактериальных культур (фагодиагностика).

Вирусные болезни. Поселяясь в клетках живых организмов, вирусы вызывают опасные заболевания многих сельскохозяйственных растений (мозаичную болезнь табака, томатов, огурцов; скручивание листьев, карликовость, желтуху и др.) и домашних животных (ящур, чуму у свиней и птиц, инфекционную анемию у лошадей, рак и др.). Указанные болезни резко снижают урожайность культур, приводят к массовой гибели животных. Вирусы вызывают также многие опасные заболевания человека: грипп, корь, оспу, полиомиелит, свинку, бешенство, желтую лихорадку и др. В последние годы к ним прибавилось еще одно страшное заболевание – СПИД.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – эпидемическое заболевание, поражающее преимущественно иммунную систему человека, которая защищает его от различных болезнетворных микроорганизмов. Поражение системы клеточного иммунитета приводит к инфекционным заболеваниям и злокачественным опухолям. Организм становится беззащитным к микробам, которые в обычных условиях не вызывают болезни.

Возбудитель болезни – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Геном ВИЧ представлен двумя идентичными молекулами РНК, состоящими примерно из 10 тыс. пар оснований. При этом ВИЧ, выделенные от различных больных СПИДом, отличаются друг от друга по количеству оснований (от 80 до 1 000).

ВИЧ обладает уникальной изменчивостью, которая в пять раз превышает изменчивость вируса гриппа и в сто раз больше, чем у вируса гепатита В. Беспрерывная генетическая и антигенная изменчивость вируса в человеческой популяции приводит к появлению новых вирионов ВИЧ, что резко усложняет проблему получения вакцины и затрудняет проведение специальной профилактики СПИДа. Более того, это свойство ВИЧ, по мнению ряда специалистов, ставит под сомнение саму принципиальную возможность создания эффективной вакцины для защиты от СПИДа.

Одно из проявлений заражения человека вирусом СПИДа – поражение центральной нервной системы. Типичных симптомов, характерных именно для СПИДа, не выявлено.

Для СПИДа характерен очень длительный инкубационный период (исчисляется с момента поражения до появления первых признаков болезни). У взрослых он составляет в среднем 5 лет. Предполагается, что ВИЧ может сохраняться в ортатшзме человека пожизненно. Это значит, что до кслща своей жизни инфицированные люди могут заражать других, э при соответствующих условиях могут сами заболеть СПИДом.

Один из главных путей передачи ВИЧ и распространения СПИДа – половые контакты, поскольку возбудитель болезни наиболее часто находится в крови, сперме и влагалищных выделениях инфицированных людей.

Другой путь инфицирования – использование нестерильных медицинских инструментов, которыми зачастую пользуются наркоманы. Возможна также передача инфекции через кровь и некоторые лекарственные препараты, при пересадке органов и тканей, использовании донорской спермы и др. Заражение может происходить и при вынашивании плода, во время рождения ребенка или в период сто грузного вскармливания матерью, инфицированной ВИЧ или больной СПИДом.

Ведущими факторами риска в распространении этого заболевания являются также проституция и частая смена половых партнеров как при гомо-и бисексуальной, так и при гетеросексуальной передаче инфекции. По различным оценкам, в супружеских парах передача инфекции от одного из зараженных происходит с частотой от 35 до 60%. Последствия распространения инфекции и ее влияние на здоровье непредсказуемы.

Гарантией безопасности от СПИДа является здоровый образ жизни, прочность брачных уз и семьи, негативное отношение к половым извращениям и распущенности, случайным половым связям. В качестве особой меры профилактики следует выделить использование физических контрацептивов – презервативов.

Происхождение вирусов в процессе эволюции пока неясно. Их зависимость от других организмов, в клетках которых они растут и размножаются, дает основание считать, что они появились не раньше клеточных организмов. Предполагается, что вирусы представляют собой сильно дегенерировавшие клетки или их фрагменты, утратившие в процессе приспособления к паразитизму все, без чего можно обойтись (клеточную стенку, цитоплазму с органеллами), за исключением своего наследственного аппарата в виде нуклеиновой кислоты (РНК или ДНК) и защитного аппарата в форме белковой капсулы.