На протяжении истории человеческого общества уровень и темпы социально-экономического развития отдельных народов и стран были неравномерными, и лидерство переходило от одних к другим. Так было и в Древнем мире, и в эпоху средневековья. Отставая вплоть до конца XV в. по большинству параметров исторического процесса от стран Востока (в частности, от Китая), европейская цивилизация в течение одного столетия по многим показателям ушла вперёд. Главная причина этого заключалась в том, что Европа оказалась способной перейти к более интенсивному способу производства – к товарно-денежным отношениям, а страны, подарившие ей порох (и тем самым огнестрельное оружие), магнитную иглу, технологию производства шёлка и многое другое, этот переход к тому моменту совершить не смогли.

На этапе разложения феодализма в середине XV–XVII вв. развивались и капиталистические отношения, т.е. происходил процесс модернизации, сопровождавшейся утверждением господства рыночных механизмов общественного производства и возникновением нового типа личности европейца, основанной на индивидуализме, предприимчивости и свободе воли (в отличие от средневековой личности, полностью зависимой от Божьей воли). Центрами развития буржуазных отношений были города, где складывалась прослойка людей, состоящая из купцов, ростовщиков и цеховых мастеров. Большинство городов, превратившиеся в центры ремесел, культуры и политические центры, добивались самоуправления от феодалов. Между городом и деревней развивались товарно-денежные отношения, которые подрывали натуральные основы феодального производства. В результате углубления общественного и территориального разделения труда происходили сдвиги в размещении производительных сил, их структуре, что вело к усилению обмена. Возникла новая форма организации производства – мануфактура. Мануфактура – первое капиталистическое предприятие, основанное на использовании труда наёмных рабочих и разделении труда между ними.

Предпосылки возникновения мануфактур:

Источники первоначального накопления капиталов в эпоху генезиса капитализма:

Во второй половине XVII в. и в XVIII в. происходило разложение мелкого кустарного производства, цехового ремесла и домашних форм работы. Разорившиеся мастера попадали в полную зависимость от предпринимателя. Они работали или на предприятии, или на дому на оборудовании, принадлежавшем купцу-предпринимателю. Таким образом, разорившиеся ремесленники превращались в наёмных рабочих.

Первые мануфактуры возникли в Италии в XIV в. В конце XV – начале XVI в. мануфактуры создавались в Германии, Англии, Нидерландах, Франции. В XVI–XVII вв. суконные и шёлковые, оружейные и стекольные, оптические и другие мануфактуры были распространены во всех европейских странах. В классической форме процесс развития мануфактур протекал в Англии, прежде всего в текстильной промышленности, производстве бумаги и стекла; наиболее крупные мануфактуры были в металлообработке и судостроении. В России первые мануфактуры появились в XVII в. Наиболее быстрыми темпами мануфактурное производство в России стало развиваться в начале XVIII в., а широкое развитие мануфактуры получили в XVIII – первой половине XIX в. Особенность экономического развития Европы в XVIII г. состояла в том, что наиболее быстрый рост промышленности наблюдался на двух её полюсах – на крайнем Западе, в раннебуржуазных государствах, а также во Франции с её уже развитым буржуазным укладом, а с другой стороны – на крайнем Востоке, в России, где, несмотря на господство феодального строя, отмечалось ускоренное развитие крепостной мануфактуры. В целом медленные темпы развития сохранялись в Центральной Европе, за исключением Пруссии, Саксонии, районов Нижнего Рейна и Чехии. В Юго-Восточной Европе, входившей в состав Османской империи, а также в Польше отдельные черты подъёма были слабо различимы на общем фоне экономического застоя.

Мануфактуры возникли в результате объединения ремесленников капиталистом в одном предприятии. Мануфактура пришла на смену ремеслу средневековых цехов, где каждый работник был собственником орудий труда и должен был пройти долгий путь обучения от подмастерья до мастера. В мануфактуре наёмные работники не были собственниками орудий труда, но были заинтересованы в результатах труда при сдельной оплате. Результат объединения наёмных работников заключался в том, что изделие, ранее изготовлявшееся одним ремесленником, в мануфактуре было продуктом труда многих работников. Так было организовано часовое и оптическое производство, где разделение изготовительного процесса и специализация работников были подетальными: один работник изготовлял пружину, другой – циферблат, третий – стрелку, четвёртый – часовую коробку и т. д. Таким образом, изготовление распадалось на ряд частей, связь между работниками была чисто внешняя, не было даже необходимости размещать работников в одном помещении. Собственниками централизованных мануфактур были большей частью разбогатевшие купцы, и гораздо реже цеховые мастера. Крупные централизованные мануфактуры создавались государствами, например Францией. Мануфактуры были свободны от цеховых ограничений и регламентов.

Пути возникновения мануфактур:

Формы мануфактур:

Преимущества мануфактурного производства перед ремесленным: резкое увеличение производительности труда и сокращение времени на обучение работника благодаря узкой специализации труда.

За первую половину XVIII в. Англия укрепила своё положение наиболее развитой в промышленном отношении страны Европы. Франция сумела сохранить и даже несколько увеличить удельный вес своей промышленности по сравнению с другими европейскими странами. Напротив, буржуазная Голландия утратила былое значение. Победа Англии в экономическом соревновании с Голландией была победой английского промышленного капитализма над голландским торговым капитализмом, капиталистической домашней промышленности – над городской мануфактурой её соперницы. В начале XVIII в. мануфактурное производство в Европе вступило в последний этап своего развития, непосредственно предшествующий промышленной революции. Это положение относится прежде всего к Англии, Голландии и Франции. В середине XVIII в. английская шерстяная промышленность имела узкую региональную специализацию: тонкие сукна производятся в Сомерсетшире, грубые – в Йоркшире, двойной ширины – в Эксетере, шелк – в Садбери, креп – в Норидже, полушерстяные материи – в Кендале, одеяла – в Уитни и т.д.

Лёгкая промышленность далеко обгоняла по масштабам производства тяжёлую. Так, во Франции в конце XVIII в. по некоторым подсчетам годовая продукция текстильной промышленности составляла в денежном выражении 1906 млн. ливров, металлургии – 88 млн. ливров, добыча минерального топлива – 10 млн. ливров. Темпы роста промышленности были невелики. Для Франции, например, они составляли в среднем 1,5%. Экстенсивные факторы роста полностью преобладали над интенсивными.

Промышленный переворот. Промышленный переворот – это переход от ручного труда к машинному, от мануфактур к фабрикам и заводам, от аграрного общества к индустриальному, наблюдавшийся в ведущих западных державах в XVIII–XIX веках. Основной чертой промышленной революции являлась индустриализация – переход от преимущественно аграрной экономики к промышленному производству, в результате которого происходит трансформация аграрного общества в индустриальное. Промышленный переворот происходил в разных странах не одновременно, но в целом можно считать, что период, когда происходили эти изменения, начинался от второй половины XVIII века в Англии и продолжался в течение XIX века. Характерной чертой промышленной революции является стремительный рост производительных сил на базе крупной машинной индустрии и утверждение капитализма в качестве господствующей мировой системы хозяйства.

Вызревание условий для начала промышленного переворота определялось формированием капиталистической экономики в масштабах отдельной страны, т.е. преобразованием капиталистического уклада в рамках феодальной страны в общенациональную систему капитализма.

Предпосылки промышленного переворота в Англии:

Совершенствовались техника и технология в таких отраслях, как металлургия: начинают применяться доменная печь, волочильные и прокатные механизмы, существенно расширяется производство стали. В горном деле повсеместно использовались водоотливные насосы и подъёмники, повышавшие производительность труда горняков.

В сукноделии и ткачестве активно использовалась изобретённая в конце XV в. самопрялка, выполнявшая сразу две операции – скручивание и наматывание нити. Со второй половины XVI в. получило распространение прядильное колесо с ножным приводом, известное уже в 70–80-х гг. XV в., а в усовершенствованном виде – в 20–30-х гг. XVI в. В 1586 г. Меллер из Данцига изобрёл механический ткацкий станок, но использование его было запрещено городским советом. Технический поиск шёл рука об руку с освоением новых технологий, видов сырья и типов тканей: массовых и дешёвых, доступных простому горожанину и зажиточному крестьянину, пользующихся спросом у и заокеанских стран; дорогих, роскошных, удовлетворявших изысканный вкус дворянства, богатого купечества. XVI–XVII вв. – время освоения производства тканей из смешанных видов сырья: льна и хлопка – итальянский «фустан», швабский «бархент»; шерсти и хлопка, шёлка и хлопка. Центрами производства новых дорогих сортов тканей – бархата, атласа, парчи – стали города Верхней Италии, Валенсия, Толедо, Севилья, Париж, Лондон, Антверпен, Аугсбург и Нюрнберг.

Основой переворота в текстильной промышленности в 1780-х гг . были челнок-самолет Дж. Кея (1704–1764), прядильная машина Дж. Харгривса (д.р.н.–1778), мюль-машина С. Кромптона (1753–1827), водяная машина (ватермашина) Р. Аркрайта (1732–1792). Внедрение машин в производство означало огромный рывок вперёд: никакой самый совершенный ручной труд не мог соперничать с машинным. Естественно, что стремительное развитие хлопчатобумажной промышленности сразу же выявило отставание других отраслей индустрии. Чтобы преодолеть его и здесь, надо было безотлагательно вводить машины. Техническая мысль подсказывала множество решений, и, постепенно совершенствуясь, машины проникли во все важнейшие отрасли производства – добычу угля, производство железа и т.п. В 1784 г. англичанин Джеймс Уатт (1736–1819), ученый и конструктор, изобрёл первый универсальный двигатель – паровую машину, приводящую в движение различные рабочие механизмы. Паровая машина первоначально использовалась в шахтах для откачивания воды. Но уже в 1780-х она нашла применение в некоторых других механизмах, заменяя гидроэнергию там, где она была недоступна. В 1810 г. в Англии насчитывалось 5 тыс. паровых машин, а в следующие 15 лет число их утроилось. Появление металлорежущих станков, таких как токарный, позволили упростить процесс изготовления металлических частей паровых машин и в дальнейшем создавать всё более совершенные и для разнообразных целей. Первый паровоз был построен в 1804 г. Ричардом Тревитиком (1771-1833). В последующие годы многие инженеры пытались создавать паровозы, но самым удачливым из них оказался Джорж Стефенсон (1781-1848), который в 1812-1829 гг. предложил несколько удачных конструкций паровозов. Его паровоз был использован на первой в мире железной дороге общественного пользования из Дарлингтона к Стоктону, открытой в 1825 г. Роберт Фултон (1765-1815) в 1807 г. построил первый в мире пароход «Клермонт» , который совершал рейсы по реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбани.

В чёрной металлургии каменноугольный кокс пришёл на смену древесному углю, так же, как ранее он уже использовался при производстве свинца и меди. Теперь кокс использовали не только при изготовлении передельного чугуна в доменных печах, но и для получения ковкого чугуна. Важные технологические изменения произошли в производстве железа, выпуск которого значительно отставал от производства чугуна. В 1784 г. английский металлург Г. Корт (1740-1800) разработал способ прокатки фасонного железа, усовершенствовал процесс пудлингования, т.е. металлургический процесс преобразования чугуна в мягкое малоуглеродистое железо (сварочное железо). Благодаря распространению метода пудлингования Англия вышла на первое место в мире по производству железа.

Однако внедрение машин в производство вызвало стихийный протест со стороны рабочего люда, обеспокоенного вытеснением работников и ростом безработицы. В 1811 г. в Англии возникло движение луддитов, противников внедрения машин в ходе промышленной революции. Луддиты считали своим предводителем некоего Неда Лудда, также известного как «Король Лудд» или «Генерал Лудд», которому приписывалось уничтожение двух чулочных станков, производивших дешёвые чулки и подрывавших дела опытных вязальщиц. Участники движения разрушали шерстяные и хлопкообрабатывающие фабрики, пока английское правительство жёстко его не подавило.

Развитие транспорта. Прогрессирующее разделение труда, концентрация орудий производства и рабочих, специализация районов потребовали коренного улучшения средств транспорта. Еще в начале XVIII в. Англия отставала в этом отношении не только от Франции, но и от Италии. За первую половину XVIII в. протяженность вновь проложенных или фундаментально улучшенных дорог в Англии составила 1600 миль. В 1673 г. путешествие в почтовой карете из Лондона в Эксетер занимало от 8 до 12 дней, а в 1760 г. – от 4 до 6 дней. Стоимость перевозок постоянно сокращалась. К 1760 г. Англия располагала судоходными реками и каналами, протяженность которых составляла 1460 миль. Строительство дорог и каналов успешно осуществлялось и в других странах. К середине XVIII в. было закончено сооружение магистральных дорог, связывающих Париж с границами Франции. На поездку из Парижа в Лион в 1660 г. уходило 10 дней, в 1770 г. – лишь 5 дней. Первая железная дорога в Германии была открыта между баварскими городами Нюрнбергом и Фюртом в 1835 г.

Огромное значение имело появление железных дорог в XIX в. Долгое время в Англии железнодорожные пути сооружались только на рудниках, но потом получили распространение пассажирские дороги с конной тягой. Первой железной дорогой, на которой были организованы регулярные пассажирские перевозки, стала в 1807 г. железная дорога Суонси и Мамблза в Уэльсе. Так как работоспособных паровозов в то время ещё не было, в качестве тяговой силы использовались лошади. Первая в мире железная дорога общего пользования с паровой тягой была построена в Англии Джорджем Стефенсоном в 1825 г. – между Стоктоном и Дарлингтоном, и была протяжностью 40 км. (26 миль). Первая железная дорога между относительно крупными городами была открыта в 1830 г. и соединила промышленный центр Манчестер с портовым городом Ливерпуль (56 км). На линии также использовались паровозы Стефенсона. К 1840 г. протяжённость железных дорог в Великобритании составила 2390 км.

Торговля. XVIII столетие было веком торговли. Для развития внутренней торговли большое значение имело становление меркантилизма – системы доктрин, выдвигавшихся авторами трактатов XV–XVIII вв., обосновывавших необходимость активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, в основном, в форме протекционизма – установления высоких импортных пошлин, выдачи субсидий национальным производителям и т.д. для поддержания активного торгового баланса (покупать дешевле и продавать дороже). Возникновение меркантилизма связывают с Англией, позднее он появился во Франции, Италии и многих других странах.

В первые две трети XVIII в. более быстро по сравнению с мануфактурой, которая к тому же первоначально была ориентирована на внутренний рынок, развивалась внешняя торговля. В конце XVI в. Голландия, фактически освободившаяся от испанского господства, становится главной торговой державой мира, товарооборот которой к концу XVII в. достиг 75–100 млн. флоринов в год, а флот насчитывал 15000 кораблей. С конца XVII в. на лидирующие позиции в мировой торговле выходит Англия. Концентрация капитала в торговле, как правило, обгоняла его концентрацию в промышленности. Торговля европейцев со странами Азии характеризовалась пассивным балансом, т.е. европейцы больше товаров закупали в странах Востока, нежели продавали им. Долгое время в ней преобладали восточные ремесленные изделия, табак, пряности, чай, кофе. В торговле с Америкой часто главной статьёй ввоза туда становились обращённые в рабство африканцы.

При Елизавете I (1533–1603) образовалось несколько торговых компаний, которых правительство обеспечивало субсидиями и привилегиями на монопольное ведение внешней торговли в определённых регионах: Русская (1554) для торговли с Россией через Белое море; Африканская (1562) –для торговли с Гвинеей и Сенегалом (золотой песок, слоновая кость, перец); Остзейская или Балтийская (1579) – для торговли с Балтийскими гаванями; Левантинская (1581) – для торговли с Турцией, Сирией и Малой Азией (хлопчатая бумага, корица, кофе и др. колониальные товары). В 1600 г. для торговли с Восточной Индией (о-ва Карибского моря), была создана знаменитая частная компания – Ост-Индская (1600–1858). В 1615 г. Великие Моголы предоставили компании право торговать в Индии, а центром английской торговли стал основанный ими форт св. Георга, вокруг которого вырос Мадрас. Другими форпостами английской торговли были город Калькутта, заложенный в 1690 г. в дельте устья реки Ганга в Восточной Индии, и Бомбей (ныне Мумбаи) на западе Индии на побережье Аравийского моря, бывшее португальское владение, перешедшее англичанам после брака португальской инфанты Екатерины Брагансской с английским королём Карлом II (1630–1685). Подобные компании также были образованы в других европейских странах: Ост-Индская (1602) и Вест-Индская (1621) в Голландии, Ост-Индская в Дании (1616), аналогично две компании во Франции в 1664 г., основавшие свои фактории в Южной Индии и Бенгалии, центром колоний Франции в Индии стал г. Пондишери (ныне Путгучерри) близ Мадраса.

Количественный рост торговли способствовал появлению новых форм, в которых была организована торговля. В конце XV в. впервые в истории человечества возникают биржи (первая в г. Брюгге), главная цель и назначение которых состояли в использовании колебаний цен во времени. Появились два вида бирж – товарные и фондовые, на которых соответственно торговали образцами товаров и векселями (форма коммерческого кредита). Крупнейшей в XVII в. стала фондовая биржа в Амстердаме, где широко продавались акции частных купеческих компаний. Большое значение для развития капитализма имело банковское дело. Первый государственный банк появился в Генуе в XV в., а в XVII в. крупнейшим банковским центром стал Лондон. Банки занимались банковскими операциями – приёмом вкладов, выдачей кредитов, обменом монет, учётом векселей (т.е. приобретение векселей у частных лиц), выпуском собственных банкнот (т.е. векселей банка) и пр.

В XVIII в. Англии удалось превратить свои владения в Америке в обширный, быстро расширяющийся рынок для своих мануфактурных товаров. Британские товары проникали и на рынки Португалии и её владений. Главным европейским перевалочным пунктом в заморской торговле стал Лондон. С Лондоном делили роль центров заморской торговли Амстердам, Бордо, Гамбург и Лиссабон. Серьёзным торговым конкурентом Англии в XVIII в. оставалась Франция, которая по численности населения более чем вдвое превосходила Англию. Наиболее прибыльные отрасли внешней торговли были прочно захвачены купцами и судовладельцами нескольких крупных портовых городов, прежде всего Бордо и Нанта. Так, например, в 1717 г. торговля Бордо составляла 13 млн. ливров, а в 1789 г. – 250 млн. ливров, ежегодные темпы роста составляли 4,4%, при темпах роста в промышленности Франции от – от 1,5 до 1,19%.

Основной вид борьбы между странами-конкурентами – торговые войны, которые велись не только во имя интересов торговли, но во многих случаях способствовали ее развитию и финансировались за счет доходов от торговли. Англо-голландские отношения значительно обострились после принятия Англией Навигационного акта в 1651 г., по которому товары из Азии, Африки и Америки могли ввозиться в Великобританию только на судах, которые принадлежат подданным Британии, а их экипаж должен состоять по крайней мере на 3/4 из британских подданных; из Европы товары могли ввозиться на британских судах или на судах той страны, в которой произведены товары или в гаванях которой они впервые могли быть нагружены на корабль. Этот закон наносил удар по голландской посреднической морской торговле с английскими колониями в Северной Америке, а также привёл к многочисленным захватам каперами голландских кораблей. Первая англо-голландская война (1652–1654) стала первым этапом в сокрушении морского могущества Голландии, затем последовали Вторая (1665–1667), Третья (1672–1674) и Четвёртая (1780–1784) англо-голландские войны. Франция в этих войнах выступала то на стороне Англии, то Голландии, так как была заинтересована в ослаблении обоих своих конкурентов.

Сельское хозяйство . В XVIII в. Европа оставалась всё ещё в значительной степени аграрным континентом. Развитие сельского хозяйства, повышение его эффективности, как и раньше, было необходимым условием существования и нормального функционирования общества. Даже в наиболее развитых в промышленном отношении странах большинство населения было занято в сельском хозяйстве. В Англии в начале XVIII в. – 75% населения было занято в сельском хозяйстве, во Франции – 80–85%, в Финляндии – 81%. Тип аграрного развития в различных регионах Европы был неодинаков и зависел от путей эволюции форм земельной собственности. В классическом виде переход к поместью нового типа, характерному для капиталистического производства, совершался только в Англии, где наблюдалось трёхчленное деление сельского общества: наемный рабочий – капиталистический арендатор – лендлорд . В основе этого процесса – изгнание крестьян с земель ленд-лордами в результате парламентского огораживания конца XVIII в.

Поскольку увеличился спрос на английскую шерсть, то разведение овец стало для феодалов-землевладельцев более прибыльным, чем земледелие. Для расширения пастбищ и ведения выгодного овцеводства лендлорды захватывали общинные крестьянские земли, насильно сгоняли с них крестьян, ликвидировали крестьянские хозяйства, огораживали отобранные участки забором и присоединяли их к своим, господским землям. Поэтому процесс обезземеливания крестьян получил также название «огораживание». Английские феодалы увеличивали стада овец, доводя численность их поголовья до нескольких десятков тысяч. Таким методом английские землевладельцы обеспечивали накопление значительных капиталов и превращались в новое обуржуазившееся дворянство. Лендлорды сами, как правило, не занимались сельским хозяйством. Огороженные земли они сдавали в аренду фермерам – крупным скотоводам, в хозяйствах которых использовалась наемная рабочая сила, фермерские хозяйства являлись товарными, имели капиталистическо-предпринимательский характер, фермеры превращались в крупных владельцев капиталов. Другая сторона процесса обезземеливания крестьян и обогащения дворянства – потеря крестьянами всяких средств к существованию. Лишенные земли, вынужденные наниматься на мануфактуры, они превращались в наемных рабочих.

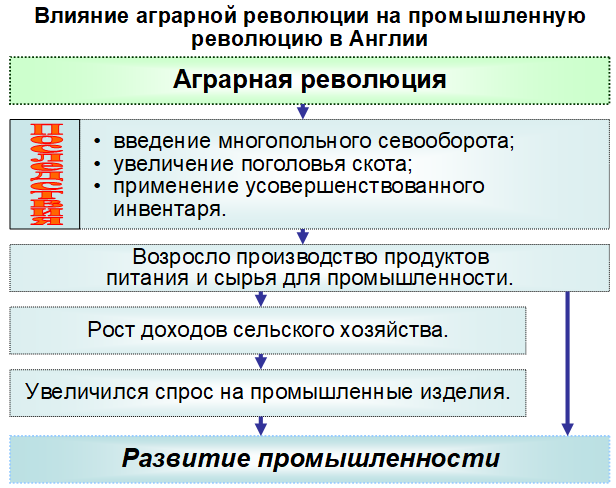

Схема последствий аграрной революции для промышленности

Таким образом обезземеливанием крестьян Англия решила двуединую задачу – отыскала эффективный метод накопления капитала и создала рынок рабочей силы, обеспечивая промышленность наемными рабочими, т.е. создала два необходимых условия для развития капиталистического производства. Именно поэтому Маркс признал Англию классической страной первоначального накопления капитала.

Поскольку не все лишённые земли крестьяне сразу могли найти работу, то по проселочным дорогам Англии бродили толпы бродяг и нищих. Видя в этом опасность социальной нестабильности, правительство Англии приняло против бродяжничества суровые законы, предусматривавшие в качестве наказания смертную казнь или передачу в рабство. В первой половине XVI в. в Англии было казнено 72 тыс. человек.

Огораживания получили новый толчок в XVI в. в период Реформации , когда проводилась секуляризация церковных земель, а обитатели церковных имений оставались нищими. Было закрыто свыше трёх тысяч католических монастырей, их земли были конфискованы в пользу государства. Государство же дарило или продавало эти земли новым дворянам для разведения овец. Постройки монастырских и церковных хозяйств пользовались для организации капиталистических мануфактур. Процесс экспроприации крестьян продолжался в Англии и в ХVII в. В результате первоначального накопления капитала оказались без средств к существованию разорённые крестьяне, монахи упраздненных католических монастырей, дружинники распущенных правительством военных дружин феодалов – все они стали основным источником наёмной рабочей силы для развивающейся промышленности.

Английский вариант развития капитализма в сельском хозяйстве был воспроизведен во Французской Фландрии и Северо-Восточной Нормандии, Голландии, Швейцарии, Северной Италии. Здесь была уничтожена крестьянская община и личная зависимость крестьян, которые пополнили ряды наёмных работников на мануфактурах и наделах арендаторов. В Центральной Европе (к востоку от Эльбы) произошло «второе издание крепостничества» , т.е. помещики-землевладельцы увеличили феодальные повинности для повышения товарности своих хозяйств. Во Франции и Западной Германии распространение капиталистической аренды не сопровождалось разрушением общины и массовым огораживанием. Таким образом, на большей части территории Европы XVIII в. господствовало мелкое крестьянское землепользование, характеризующееся разной степенью товарности, т.е. производством сельхозпродукции не для внутреннего потребления и натурального обмена, а для реализации на рынке. Так, наиболее устойчивые рыночные связи мелкого крестьянского хозяйства были характерны для Фландрии и Северных Нидерландов. В Южной Франции, Южной Италии, Северной Испании, Северо-Западной Германии и некоторых других областях крестьяне имели меньшую связь с рынком и подвижность.

Различные регионы Европы существенно отличались и по типу исторически сложившейся сельскохозяйственной специализации. Основными странами по производству зерна были Польша, Пруссия, Россия, Северная Франция, Нидерланды. Центрами виноделия являлись Франция, Испания, Италия. Животноводство, торговля скотом, шерстью и молочными продуктами были особенно характерны для Нидерландов, Швеции и Англии.

В XVIII в. в практику континентальной и островной Европа были внедрены гречиха, маис, картофель, лен. В этот период были достигнуты и определенные успехи в изобретении и внедрении новой сельскохозяйственной техники (легкий брабантский плуг, фламандская борона, серп заменен косой). Применялись и другие технические новшества. В результате технического переворота как одного из проявлений аграрной революции ручной труд в сельскохозяйственном производстве в значительной мере заменялся машинным. Но и здесь машины раньше всего внедрялись в Англии, затем во Франции и в Германии.

Капиталистическая перестройка в аграрной сфере Европы XVIII в. не была прямолинейной, во многих странах сохранялись феодальные методы ведения хозяйства. Особенностью таких стран, как Италия и Франция, было существование издольщины – краткосрочной крестьянской аренды с преобладанием натуральных платежей, хотя в целом для Европы XVIII в. были характерны изменения структуры аренды: повышение роли капиталистической аренды, при которой арендатор вкладывает в землю свой капитал и осуществляет производство с помощью наёмных работников с целью получения прибыли (земельной ренты); увеличение нормы эксплуатации мелких арендаторов за счёт как прямого роста арендных платежей, так и изменения их структуры и формы.

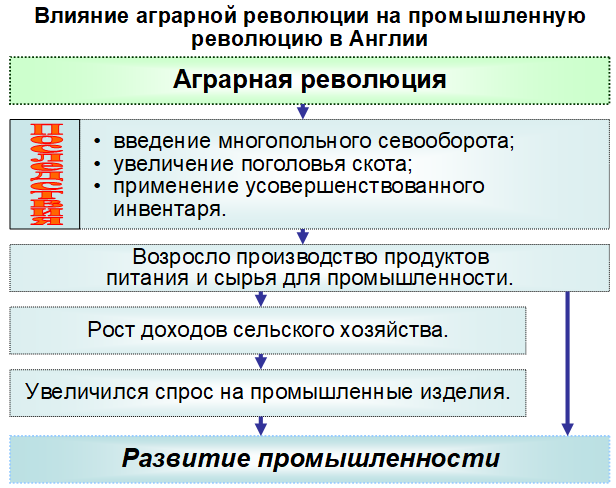

Основные изменения в социально-экономической области и технике Западной Европы в XV–XVII вв.

Сдвиги в социальной структуре. Вместе с промышленной модернизацией и складыванием единого рыночного хозяйства происходил процесс формирования наций, а экономические перемены вызвали заметные сдвиги в социальной структуре европейского общества. Буржуазия была неоднородна во всех европейских странах, но степень этой неоднородности была различной. Привилегированные верхи состояли из купцов-пайщиков, финансистов, откупщиков налогов, судовладедьцев. Удельный вес и политическое влияние этого слоя в разных странах были различными. В раннебуржуазных государствах представители этого слоя фактически стояли у власти, даже если высшие посты в государственном аппарате занимали представители дворянской аристократии. Так было и в Англии, и во Франции. Позиции этого слоя были слабыми в экономически менее развитых государствах Центральной и Северной Европы. Новым слоем в составе буржуазии стали мануфактуристы, развитие мануфактуры привело и к увеличению численности мануфактурного пролетариата. Общий хозяйственный подъём приводил к демографическому росту. Такова была социально-экономическая стратификация этого общества.

Произошёл демографический взрыв : население Европы увеличилось примерно со 118 млн. чел. в 1700 г. до 140 млн. в 1750 г. и до 187 млн. в 1800 г. Наиболее быстро росло население Англии, за столетие оно увеличилось вдвое с 6 до 11 млн. Во Франции население возросло с 16 млн. в 1715 г. до 26 млн. в 1789. В целом уровень жизни населения в результате промышленной революции вырос. Улучшение качества питания, санитарных условий, качества и доступности медицинского обслуживания привело к значительному росту продолжительности жизни и падению смертности.

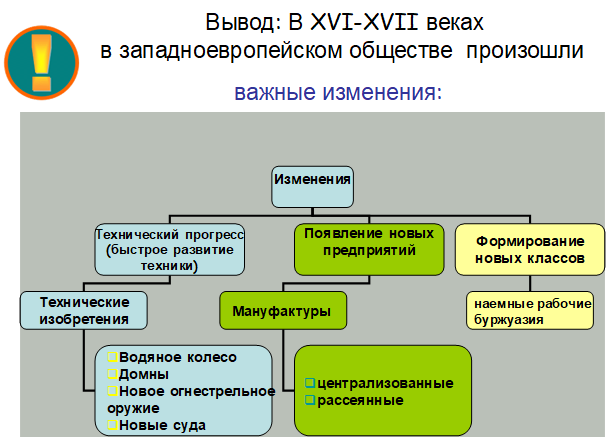

Схема последствий промышленного переворота

Существовала система беспощадной эксплуатации наёмного труда (продолжительность рабочего дня увеличилась до 12-15 часов), в особенности женщин и детей, а с другой стороны в новое время появилось республиканское устройство, широкая веротерпимость и свобода духовного самовыражения личности. Последняя четверть XVIII в. во всемирно-историческом масштабе стала временем крушения феодализма, временем начала эпохи буржуазных революций.

Последствия промышленной революции. Промышленная революция связана не просто с началом массового применения машин, но и с изменением всей структуры общества. Она сопровождалась:

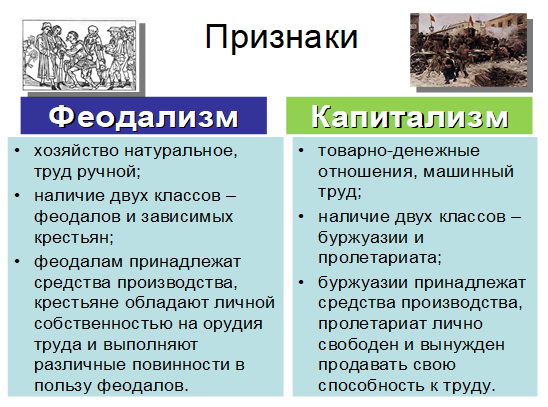

Сравнительная таблица признаков феодализма и капитализма

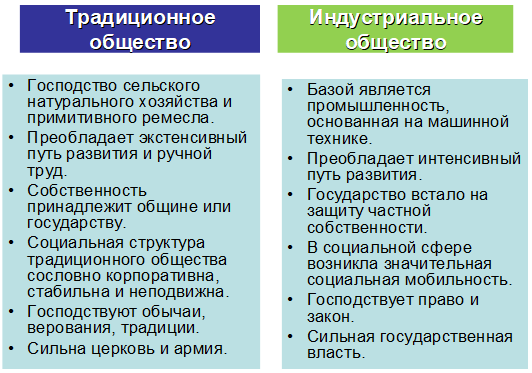

Сравнительная таблица традиционного и индустриального обществ

Промышленная революция в Европе и США позволила на протяжении жизни всего лишь 3-5 поколений перейти от аграрного общества (где большинство населения вело натуральное хозяйство) к индустриальному .